AIDS

Einleitung & Übersicht

Anfänge in der HOSI Wien

Mein Engagement in Sachen AIDS reicht bis zu den „Anfängen“ der Krankheit in Österreich zurück. Zu Beginn erfolgte dieses in der HOSI Wien und im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit für die LAMBDA-Nachrichten. Meinen ersten umfassenden Artikel über AIDS verfasste ich für die Ausgabe 2–3/1983, die Ende Mai jenes Jahres erschienen war (zuvor hatten die LN der neuen Krankheit nur recht widerwillig kurzen Spaltenplatz in der Ausgabe 4/1982, S. 33, eingeräumt).

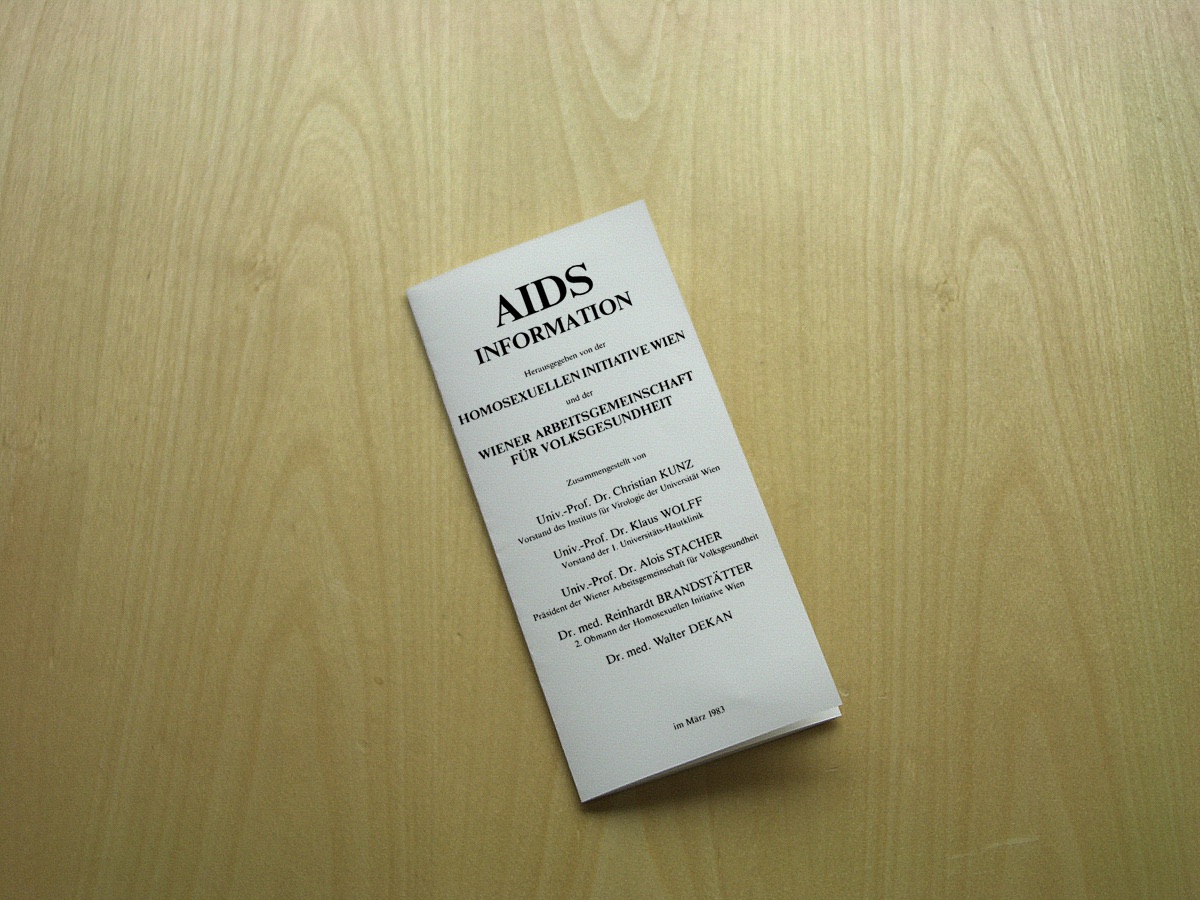

AIDS war dann Mitte März 1983 mit voller Wucht über Österreich bzw. seine Medien hereingebrochen. Es herrschte eine veritable AIDS-Hysterie. Um dieser etwas entgegenzusetzen, nahm REINHARDT BRANDSTÄTTER (1952–1992), Vize-Obmann der HOSI Wien, Kontakt zu zwei mit der Materie befassten Professoren – Christian Kunz (1927–2020), damals Vorstand der Virologie an der Uni Wien, und Klaus Wolff (1935–2019), Vorstand der 1. Universitäts-Hautklinik – sowie dem Wiener Gesundheitsstadtrat Alois Stacher (1925–2013) auf und schlug die Herausgabe einer Informationsbroschüre über AIDS vor. Die Idee wurde aufgegriffen und innerhalb von zwei Wochen umgesetzt. Die Stadt Wien übernahm die Kosten für den Druck der 8000 Broschüren, die ab 25. März 1983 verteilt wurden. Die Broschüre war die erste ihrer Art in Europa. Sie wurde auch in den LN 2–3/1983, S. 19 f, abgedruckt.

Nach dieser ersten Welle beruhigte sich die Sache wieder, und in den nächsten zwei Jahren, in denen es kaum Fälle gab – bis Ende Juni 1985 waren es insgesamt gerade einmal sechzehn –, zeigten die Medien kaum Interesse, wiewohl natürlich sporadisch Berichte erschienen. Ich bezeichnete diese Phase als drôle de guerre, als „komischen Krieg“ (so nannten die Franzosen die Zeit unmittelbar nach der Kriegserklärung 1939): AIDS, der Feind, war zwar im Land, aber es passierte nichts, es gab keine Kampfhandlungen. Selbst die LN griffen das Thema AIDS zwischen Juni 1983 und Dezember 1984 – immerhin fünf Ausgaben lang – nicht auf, sieht man von einem Beitrag von ANDRZEJ „MAREK“ SELEROWICZ über AIDS in Osteuropa in der Ausgabe 1/1984 (S. 34 f) und dem Nachruf in den LN 2/1984 (S. 5) auf PETER SLADEK ab, der im März 1984 an den Folgen von AIDS verstorben war, wobei die Todesursache in dem Nachruf gar nicht erwähnt wurde. Peter war Gründungsmitglied der HOSI Wien und im ersten Vereinsjahr als 2. Schriftführer Mitglied des Vorstands gewesen. Er war der erste, den die HOSI Wien an AIDS verlor. Erst in der Ausgabe 1/1985, S. 24 ff, erschien dann wieder ein ausführlicher Beitrag über AIDS.

Im Sommer 1985 brach schließlich die zweite „ AIDS-Welle“ umso heftiger über Österreich herein, wobei es sich in erster Linie einmal mehr um eine Welle hysterischer Berichterstattung in den Massenmedien handelte, die natürlich auch dem Sommerloch geschuldet war. Jedenfalls liefen die Medien damals richtiggehend Amok. In jenem Sommer wurde dann auch die Österreichische AIDS-Hilfe (ÖAH) gegründet.

Diese ersten Jahre des Auftretens von AIDS in Österreich und die Antwort der Schwulen- und Lesbenbewegung im allgemeinen und der HOSI Wien im besonderen habe ich übrigens ausführlich – und durchaus selbstkritisch – in meinem Beitrag Homosexualität und AIDS(-Politik) für das Buch Homosexualität in Österreich, das 1989 aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der HOSI Wien herausgegeben wurde, beschrieben und analysiert. Und auch, warum es schließlich unumgänglich wurde, eine eigene Infrastruktur für die AIDS-Aktivitäten zu schaffen, da die HOSI Wien diese nicht im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit bewerkstelligen konnte.

Virulent und besonders dringlich wurde die Errichtung dieser neuen Infrastruktur nach Abschluss einer anonymen HIV-Antikörper-Studie unter homosexuellen Männern, an der die HOSI Wien in den ersten drei Monaten des Jahres 1985 mitgearbeitet hatte. Unter den 318 Probanden waren schließlich 68 HIV-positiv (21,4 %). Einerseits mussten diese Personen entsprechend psychosozial weiterbetreut werden, andererseits war klar, dass die Nachfrage nach anonymer HIV-Antikörpertestung unter schwulen Männern weiterbestehen würde. Über diese Studie berichtete ich in den LN-Ausgaben 2/1985, S. 5 f, sowie 3/1985, S. 11 ff.

Durch die Arbeit an der Broschüre und die Mitwirkung an der Studie waren bereits gute Kontakte zwischen Mitarbeitern der HOSI Wien, befassten ÄrztInnen, Professoren, Kliniken und – für die Entstehung der AIDS-Hilfe besonders wichtig – Judith Hutterer entstanden, die an der 1. Universitäts-Hautklinik und später an der Dermatologischen Abteilung des Krankenhauses Wien-Lainz die ersten AIDS-Patienten bzw. HIV-Positiven betreute und behandelte.

Judith Hutterer und Reinhardt Brandstätter nahmen Kontakt mit dem Gesundheitsministerium auf, um das Projekt der Errichtung und Finanzierung von Informations-, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen – der späteren AIDS-Hilfe – vorzustellen. In der Folge wurden die beiden vom Gesundheitsministerium zur „2nd European Gay Health Conference“ Anfang Mai 1985 nach London geschickt – ich flog auf eigene Kosten mit. Auf der Tagung präsentierten wir nicht nur die Ergebnisse der Antikörper-Studie, sondern nutzten die Gelegenheit, um uns über bestehende Einrichtungen im Ausland und deren Erfahrungen zu informieren. Wir mussten ja das Rad nicht neu erfinden, denn im Ausland gab es bereits AIDS-Hilfe-Einrichtungen.

Österreichische AIDS-Hilfe (ÖAH)

Im August 1985 wurde schließlich die Österreichische AIDS-Hilfe (ÖAH) gegründet, worüber ich einen Beitrag in den LN 4/1985, S. 5 f, verfasste; über die Eröffnung ihrer ersten Beratungsstelle in Wien im November 1985 erschien ein Beitrag in den LN 1/1986, S. 24 ff.

Österreichisches AIDS-Informations- und Dokumentationszentrum (ÖAIDZ)

Als die ÖAH sechs Jahre später, per Ende Juni 1991, aufgelöst wurde, hatte ich noch keinerlei Absichten, mit meinem AIDS-Engagement aufzuhören – weder im Inland noch im Ausland. Wiewohl die HOSI Wien genug Gelegenheit für ein solches Engagement bot (siehe später), bestand dennoch Bedarf an einem organisatorischen Rahmen für spezifische AIDS-Aktivitäten. Und zu diesem Zweck gründeten daher Gabriele Traun-Vogt, Dieter Schmutzer und ich – wir waren Kollegen in der ÖAH-Geschäftsführung – das ÖAIDZ, einen von acht ÖAH-Nachfolgevereinen. Bei den anderen Vereinen handelte es sich um die sieben ÖAH-Landesstellen in Wien, der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, die sich als unabhängige Vereine neu aufstellten.

ICASO, EuroCASO und ILGA AIDS Working Party

1989 wurde bei zwei von der ÖAH organisierten internationalen Meetings der Grundstein für die spätere Gründung von ICASO und EuroCASO, dem internationalen und dem europäischen Dachverband von nichtstaatlichen AIDS-Hilfe-Organisationen, gelegt.

Auf der Europatagung der ILGA in Berlin im Dezember 1991 erklärte sich die HOSI Wien bereit, gemeinsam mit ihren Schwesterorganisationen COC aus den Niederlanden und RFSL aus Schweden eine AIDS-Arbeitsgruppe innerhalb der ILGA zu bilden (vgl. LN 1/1992, S. 60 f). Auf der nachfolgenden Weltkonferenz der ILGA in Paris im Juli 1992 wurde diese Arbeitsgruppe dann formell etabliert (vgl. LN 4/1992, S. 66).

Für meine internationalen AIDS-Aktivitäten konnte ich also bis zu vier Hüte aufsetzen, jenen der HOSI Wien, des ÖAIDZ, des EuroCASO und der ILGA AIDS Working Party. Osteuropa war dabei weiterhin ein Schwerpunkt.

AIDS-Initiativen in der HOSI Wien

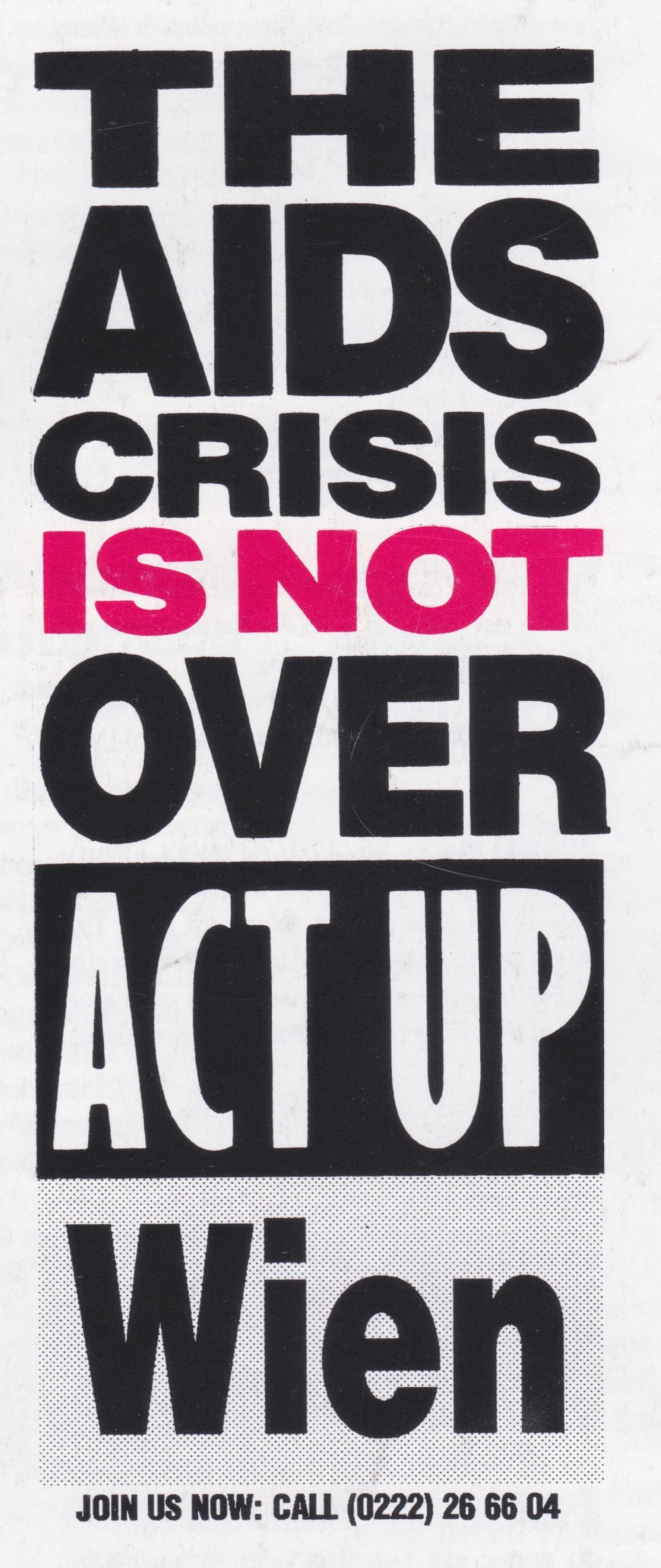

Wie erwähnt, bot auch die HOSI Wien nach Auflösung der ÖAH einen geeigneten Rahmen für homopolitische AIDS-Arbeit. Zwei neue Arbeitsgruppen waren innerhalb des Vereins entstanden. Die eine – ACT UP Wien – hatte sich bereits im Herbst 1990 gebildet (vgl. LN 1/1991, S. 23). Über sie habe ich ein eigenes Kapitel für die Sektion „Aktionismus“ auf diesem Website verfasst.

Die andere – die AIDS-Offensive – formierte sich im Sommer 1991, da viele AktivistInnen in der HOSI Wien Sorge hatten, dass in den neuen AIDS-Hilfe-Strukturen die Anliegen, Interessen und der Einfluss der Hauptbetroffenengruppe der Homosexuellen leiden könnten. Dass diese Befürchtungen und Skepsis nicht unbegründet waren, sollte sich alsbald erweisen: Zwei Jahre später war die neugegründete AIDS-Hilfe Wien an die Wand gefahren. Im Dezember 1993 übernahm DENNIS BECK das sinkende Schiff und steuerte es erfolgreich aus der Krise (siehe Fußnote).

Die AIDS-Offensive der HOSI Wien wollte darüber hinaus das Thema AIDS wieder stärker in den Verein tragen und in der Folge die HOSI Wien wieder offensiver in die allgemeine politische Diskussion zu AIDS einbringen. Weiters zählten zu ihren Aufgaben, schwulenspezifische Präventions- und andere Projekte zu forcieren bzw. Projekte, die zuvor in Zusammenarbeit mit der ÖAH durchgeführt worden waren, etwa die seit 1987 jedes Jahr stattfindenden AIDS-Info-Monate, allein bzw. mit neuen Partnern – wie dem ÖAIDZ – durchzuführen (vgl. LN 4/1991, S. 9).

Später sollten noch weitere AIDS-Initiativen in der HOSI Wien bzw. in ihrem Dunstkreis entstehen. Bei diesen engagierte ich mich jedoch nicht mehr an vorderster Front, sondern eher am Rande:

NAMES Project Wien

Im Herbst 1992 wurde etwa das NAMES Project Wien aus der Taufe gehoben. Nach amerikanischem Vorbild wurden Gedenktücher für an den Folgen von AIDS verstorbene Menschen genäht. Maßgeblich für den gelungenen Start dieses Projekts war PETER HOLUB – er stellte nicht nur seine Schneiderwerkstatt „Tailors unlimited“ zur Verfügung, sondern auch seine fachmännische Unterstützung. Mit seiner Hilfe und unter seiner Anleitung wurden die Gedenktücher entworfen, Stoffe bemalt, genäht, gestickt und aufgebügelt. Beim NAMES Project fanden Hinterbliebene in der gemeinsamen Arbeit an den Namenstüchern Trost und Mut. Und so entstand der österreichische Quilt als eindrucksvolles Zeugnis der Liebe. Seine erste öffentliche Präsentation erfolgte im selben Jahr am 1. Dezember, dem Welt-AIDS-Tag, im Rahmen des AIDS-Info-Monats der HOSI Wien: Die Erinnerungstücher wurden in der Wiener UNO-City feierlich aufgebreitet (vgl. LN 1/1993, S. 26 ff). Später wurde das NAMES Project Wien eine offizielle Arbeitsgruppe der HOSI Wien. Ich nähte Erinnerungstücher für Reinhardt Brandstätter sowie für PETER SCHEUCHER und GERHARD FREITAG.

Die LAMBDA-Nachrichten berichteten regelmäßig über die Aktivitäten des NAMES Project im In- und Ausland. Zu seinem 20. Geburtstag widmete ihm die HOSI-Wien-Zeitschrift einen ausführlichen Schwerpunkt in ihrer Ausgabe 4/2012 (S. 16 ff). In den letzten Jahrzehnten haben sich FRIEDL NUSSBAUMER und BRIGITTE ZIKA-HOLOUBEK federführend um den Fortbestand des Projekts gekümmert.

Das posiHive Café

Am 15. Juni 1993 wurde im HOSI-Zentrum in der Novaragasse Das positive Café feierlich aus der Taufe gehoben – ein neuer und fortan regelmäßiger Treff jeden Dienstag von 15 (später von 17) bis 20 Uhr für alle Leute mit HIV und AIDS und ihre Angehörigen und FreundInnen (vgl. LN 3/1993, S. 36). Die Idee dazu hatte BERNHARD DURST († 1995), der sie gemeinsam mit GOTTFRIED GRUBER (1947–2016) umsetzte. Übrigens wurde noch im Gründungsjahr der Name auf „posiHives Café“ geändert.

Während sich Bernhard alsbald einem neuen Projekt zuwandte, dem Lighthouse Wien, sollte sich Gottfried sieben Jahre lang verlässlich um den Betrieb des Cafés kümmern und regelmäßig den Bardienst bestreiten – das posiHive Café schloss seine Pforten im Herbst 2000 (vgl. LN 4/2000, S. 5). Gelegentlich machte auch ich Bardienst, aber zu den echten Seelen und wahren Stützen des Cafés zählten zu Beginn ERICH WAHL, später ARTHUR PRIKRYL (1954–1995) und dessen Lebensgefährte KARL HOFFMANN († 1995) und in den letzten Jahren des Projekts MARTIN DE CARACAS.

Ein Nachruf auf Bernhard erschien in den LN 2/1995, S. 43, einer auf Arthur in den LN 4/1995, S. 39, und einer auf Gottfried in den LN 3/2016, S. 4 f.

Mitte der 1990er Jahre ließ ich mein Engagement in Sachen AIDS allmählich ausschleichen. Der Hauptgrund dafür war eine neue Aufgabe, die auf mich zugekommen war: Im Dezember 1996 wurde die ILGA-Europa gegründet und ich bei dieser Gelegenheit in den Vorstand des neuen Regionalverbands gewählt und in der Folge zu dessen Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Die XI. Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver im Juli 1996 und die achte internationale Konferenz für „People Living with HIV/AIDS“ im November 1997 im thailändischen Chiang Mai waren die letzten ihrer Art, an denen ich teilnahm. Die zahlreichen Tagungen zum Thema HIV/AIDS, an denen ich zwischen 1985 und 1997 teilnahm, finden sich übrigens in dieser Übersicht aufgelistet.

Club Plus – Menschen und AIDS

Allerdings war ich – wie meist – dabei nicht ganz konsequent und machte zwei Ausnahmen:

Von 1997 bis 2002 war ich Rechnungsprüfer bzw. Vorstandsmitglied des Vereins Club Plus – Menschen und AIDS. Wiewohl ich an etlichen Veranstaltungen des Vereins teilnahm, hatte ich sehr wenig mit der täglichen Vereinsarbeit zu tun. Darum kümmerte sich federführend CHRISTIAN MICHELIDES.

XVIII. Internationale AIDS-Konferenz

Die zweite Ausnahme betraf die Welt-AIDS-Konferenz 2010 in Wien. Ich ließ mich breitschlagen, bei den Vorbereitungen, die sich über ein ganzes Jahr hinzogen – natürlich ehrenamtlich – mitzuarbeiten. 2009 wurde ich zum Ko-Vorsitzenden des Community Programme Committee für die Konferenz bestellt. In dieser Funktion gehörte ich auch dem Konferenzkoordinationsausschuss (CCC) an. Der Arbeitsaufwand und der Zeiteinsatz sollten dann ein Ausmaß annehmen, das ich eigentlich nicht geplant hatte. Denn zwischen den Sitzungen dieser beiden Komitees zwecks Vorbereitung des Konferenzprogramms musste vieles per E-Mail und in zahlreichen Telefonkonferenzen besprochen und entschieden werden. Das fünftägige Konferenzprogramm war ja beachtlich.

Und da meine Schwachstelle ja immer gewesen ist, nicht „Nein“ sagen zu können, „landete“ ich darüber hinaus noch in der Jury, die die 25 Gewinnerprojekte des internationalen Red Ribbon Award auswählte, sowie im Scholarship Review Committee, das 300 Anträge auf Konferenzstipendien überprüfte, die im Prinzip vom Computer aufgrund automatischer Punktevergabe vorausgewählt worden waren.

Zusätzlich vertrat ich die HOSI Wien in nationalen Gremien, die im HIV/AIDS-Bereich tätige NGOs und Initiativen in Vorbereitung auf die AIDS-Konferenz ins Leben gerufen hatten. Viele von ihnen planten – ebenso wie internationale NGOs – eigene Parallelaktivitäten im Vorfeld oder während der Tagung. Und so hatte sich zwecks Vernetzung und Koordinierung das Community Forum Austria (CFA) gebildet. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Aktivitäten war die Ausarbeitung eines gemeinsamen Forderungskatalogs, der sich an die zuständigen österreichischen Stellen richtete. Die HOSI Wien war übrigens die einzige Lesben- und Schwulenorganisation, die im CFA vertreten war und die auch dieses Memorandum unterzeichnete.

Zusätzlich zum CFA gab es mit dem Lokalen Organisationskomitee (LOK) noch eine lose Plattform zum Informationsaustausch, in dem neben der Österreichischen AIDS-Gesellschaft als Partnerin der International AIDS Society und weiteren NGOs auch andere Akteure, wie die Stadt Wien und das Gesundheitsministerium, vertreten waren. Über die Vorbereitungen und die Welt-AIDS-Konferenz habe ich in ausführlichen Beiträgen in den LN 2/2010, S. 21 ff, und 3/2010, S. 28 ff, berichtet.

Fußnote:

Die LAMBDA-Nachrichten haben ausführlich über die fast gescheiterte „erste“ AIDS-Hilfe Wien berichtet: # 1/1992, S. 42 f + S. 47 ff; # 4/1992, S. 18 ff; # 1/1993, S. 10 ff; # 1/1994, S.25; # 2/1994, S. 27.

Bereits 1983 wurde auf Initiative der HOSI Wien eine AIDS-Broschüre herausgegeben. (Zum Vergrößern der Fotos diese – wie immer – anklicken!)

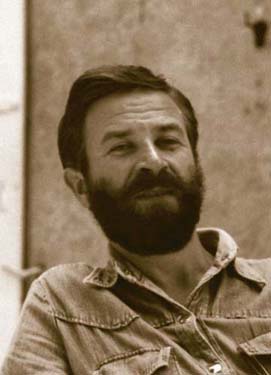

PETER SLADEK starb 1984 als erster aus den Reihen der HOSI Wien an AIDS.

Im November 1985 wurde in Wien die erste ÖAH-Beratungsstelle eröffnet.

FOTO: HUBERT SCHATZL

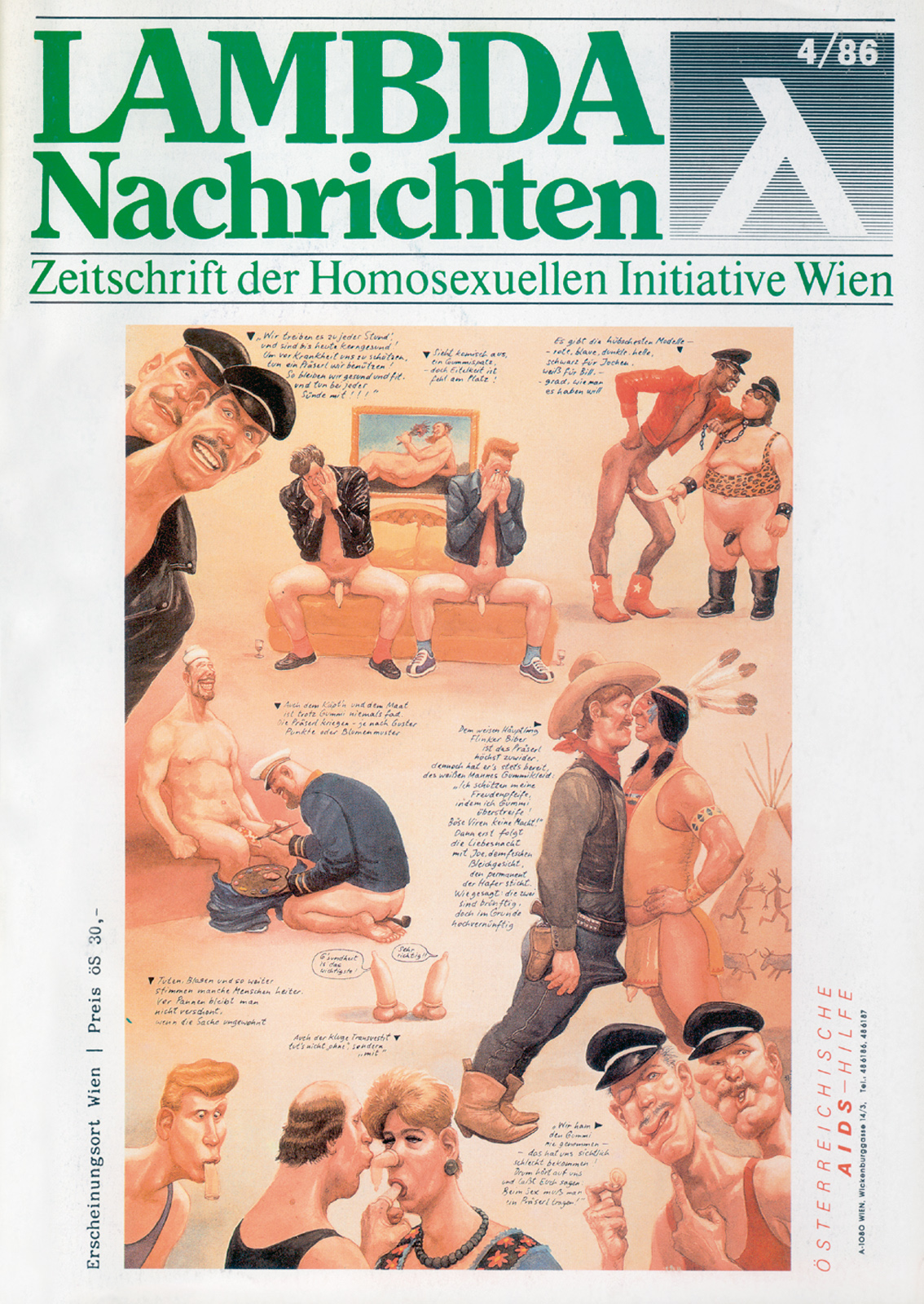

1986 zeichnete Manfred Deix ein Plakat für die Österreichische AIDS-Hilfe. Es zierte auch das Cover der LN 4/1986.

1989 wurde in Wien der Grundstein für die Gründung eines europäischen und eines internationalen Dachverbands von AIDS-Hilfe-Organisationen gelegt (vgl. LN 1/1992, S. 55 ff).

Pressekonferenz im rumänischen Gesundheitsministerium im Mai 1992 im Rahmen einer internationalen Fact-Finding-Mission – v. l. n. r.: Dr. Zolotusca (Ministerium), HENNING MIKKELSEN (WHO), ich (EuroCASO) und RUSS GAGE (IGLHRC) – vgl. LN 3/1992, S. 50 f

FOTO: JEAN GUTUNOI

ACT UP Wien – Werbung und Aufruf

Im Rahmen des NAMES Project Wien machte ich Gedenktücher für meine Lebensgefährten REINHARDT BRANDSTÄTTER…

…und PETER SCHEUCHER und dessen vorverstorbenen Lebensgefährten GERHARD FREITAG.

BERNHARD DURST (Mitte) und GOTTFRIED GRUBER (re) riefen im Juni 1993 das „PosiHive Café“ im HOSI-Zentrum in der Novaragasse ins Leben. Es sollte bis zum Sommer 2000 als wöchentlicher Treffpunkt bestehen bleiben. Einer der frühen Stützen des Projekts war ERICH WAHL (li).

In den 1990ern nahm ich an den Welt-AIDS-Konferenzen in Amsterdam (1992), Jokohama (1994) und zuletzt in Vancouver (1996) teil.

Bei der Welt-AIDS-Konferenz 2010 in Wien war ich dann sogar aktiv involviert (vgl. LN 2/2010, S. 21 ff, und 3/2010, S. 28 ff).